Итак, очередной мега-проект.

Суть: историческая литературная игра с упором на политику и отношения персонажей.

Время действия: Осень Средневековья.

Место действия: Фэнтезийные аналог Западной Европы, главным образом - аналог Германии.

Мистика: присутствует.

В общем, если вам понравились Хроники Рунна - то понравится и Легенды Марна.

Особая активность игроков на данном этапе не предполагается, это медленно идущий проект. Впрочем, посмотрим.

Полная версия: Легенды Марна

Нортмер, а почему у тебя на картинке Легенды Марна за номером 3?

Ну, было три версии. Эта третья.

Гм, хотелось бы уточнить, насколько фэнтезийный? Эльфы-вампиты-тролли или просто чуть-чуть "колдунства"?

Вообще, я тут подумал, интересно бы было написать что-нибудь в стиле и вселенной Пратчета, но такую строгую вещь не каждый потянет...

Вообще, я тут подумал, интересно бы было написать что-нибудь в стиле и вселенной Пратчета, но такую строгую вещь не каждый потянет...

Эльфы и тролли все повымирали.

Магия - вопрос дискуссионный, но много ее не будет.

ЗЫ. Не читал Пратчетта, но вроде юмористических проектов у нас сейчас хватает.

Магия - вопрос дискуссионный, но много ее не будет.

ЗЫ. Не читал Пратчетта, но вроде юмористических проектов у нас сейчас хватает.

Какие еще мысли:

У нас есть 7 родов, представители которых управляют различными королевствами и герцогствами, эти семь родов распадаются на множество ветвей, всяких дальних или относительно близких родственников.

Каждый род имеет главу, определяемого по степени старшинства рода (но мужской линии).

Империя - наиболее крупное государство, стоит из множества герцогств, графств, независимых городов и епископств.

Император пожизненно избирается главами этих 7 родов (что аналогично Священной Римской Империи (правда без духовных курфюрстов)) и Вархаммеровской Империи Людей (которая в фэнтезийной версии).

В общем-то, страны имеют свои "реальные аналоги", но другой степени подобия, чем в Рунне.

Вообще есть мысль сделать некое подобие Вархаммера, но менее фэнтезийное.

У нас есть 7 родов, представители которых управляют различными королевствами и герцогствами, эти семь родов распадаются на множество ветвей, всяких дальних или относительно близких родственников.

Каждый род имеет главу, определяемого по степени старшинства рода (но мужской линии).

Империя - наиболее крупное государство, стоит из множества герцогств, графств, независимых городов и епископств.

Император пожизненно избирается главами этих 7 родов (что аналогично Священной Римской Империи (правда без духовных курфюрстов)) и Вархаммеровской Империи Людей (которая в фэнтезийной версии).

В общем-то, страны имеют свои "реальные аналоги", но другой степени подобия, чем в Рунне.

Вообще есть мысль сделать некое подобие Вархаммера, но менее фэнтезийное.

Нортмер, а чуть подробнее? Идея-то весьма и весьма захватывающая!

Ммм... Что именно подробнее?

Ну скажем, имеются ли уже наброски описаний 7 родов? Их приблизительная история? Каковы "реальные аналоги"? Скажем, страны Центральной Европы или Испания с Португалией? Осень средневековья, имеется в виду Ренессанс?

Я в вархамер не играл, но построением мира по аналогу нашего идея напоминает книгу Лукьяненко "Холодные берега". Там тоже была держава (объединеная Европа), Руссийское Ханство, османская империя и еще что-то, сейчас уже не помню...

Ну скажем, имеются ли уже наброски описаний 7 родов? Их приблизительная история? Каковы "реальные аналоги"? Скажем, страны Центральной Европы или Испания с Португалией? Осень средневековья, имеется в виду Ренессанс?

Наброски, конечно, есть, иначе не было бы баннера.

Как я уже говорил, основное действие разворачивается в Империи, которая является аналогом Германии, и если говорить об аналогах, то охватываются следующие регионы: Англия, Франция, Италия, Западно-славянские страны, Прибалтика, Скандинавия и собственно Германия.

Действие происходит в эпоху аналогичную концу 15-ого века, технологии и социальное устройство соответствуют времени.

Цитата

Я в вархамер не играл, но построением мира по аналогу нашего идея напоминает книгу Лукьяненко "Холодные берега". Там тоже была держава (объединеная Европа), Руссийское Ханство, османская империя и еще что-то, сейчас уже не помню...

Я вот в свою очередь не читал Лукьяненко, поэтому не могу сказать - похоже или нет.

Но единой Европы у нас нет, Европа очень даже не едина и воюет меж собой, не обращая внимания на очень опасного врага у границ.

Да, чтобы не употреблять лишних терминов:

Европа=Веспера

Германия=Тенторен

Имперская столица=Марн (Марн имеет больше сакральное значение, как место коронации Императора, однако обычно резиденцией правителя Империи является его родовой замок, либо крупнейший вольный город Айзенфурт.)

Хм, я-таки не могу удержаться, чтобы не спросить, так что же в этом мире фэнтезийного? Могучие маги и злые вампиры? Мечи-кладенцы и шапки-неведимки? Драконы и единороги, наконец?

Я, честно говоря, о вселенной Вархаммера знаю только по игре "Warhammer 4000" или что-то вроде того. Впечатление от этой вселенной осталось гнетущее, и связи с Германией я не углядел...

P.S. И уж совсем спам: есть ли термин для обозначения Железного Канцлера?

Я, честно говоря, о вселенной Вархаммера знаю только по игре "Warhammer 4000" или что-то вроде того. Впечатление от этой вселенной осталось гнетущее, и связи с Германией я не углядел...

P.S. И уж совсем спам: есть ли термин для обозначения Железного Канцлера?

Хм, я-таки не могу удержаться, чтобы не спросить, так что же в этом мире фэнтезийного? Могучие маги и злые вампиры? Мечи-кладенцы и шапки-неведимки? Драконы и единороги, наконец?

Фэнтезийность не заключается в одних только магах и драконах.

Речь о принципах, на которых строится сам мир, а в данном случае - этот мир построен именно на таких началах.

Как я уже сказал, магия будет, будет и некоторый сказочный зоопарк - впрочем, особой роли он играть не будет.

Warhammer Fantasy Battles - речь о ней. Warhammer 40000 - это совсем из другой оперы.

Поскольку WFB тоже во многом основан на тех же идеях - Ренессансная Европа, в первую очередь Германия, сложно избежать сравнений.

Цитата

P.S. И уж совсем спам: есть ли термин для обозначения Железного Канцлера?

Я в данный момент совсем не настроен шутить, поэтому попрошу всех отвечающих в этом топике отрегулировать уровень своего чувства юмора, поставив его на минимум. Заранее спасибо.

В принципе,могу поиграть.Потому как в действующие ролевки как-то пока не получается вписаться,а тут может чего и выгорит.Только я нуб еще - там,где я играл раньше,все было совсем по-другому=)

Я попробую в ближайшее время составить описание мира, игроки соответственно смогут подумать о своих персонажах.

Штральхейм

Гербовой символ – Лев

Родовой цвет – Золотой (Желтый)

Родовой замок - Зоннештайн

Встречающиеся свойства характера – мудрость, авторитет, надежность, гордость и самолюбие, умение произвести впечатление, оказать влияние, настоять на своем, способность вдохновлять других на подвиги или творческие свершения, тщеславие, властолюбие, гордыня, деспотизм, тяга к наслаждениям, слабоволие, самовыражение и утверждение своего "Я" с помощью властности, заносчивости, высокомерия, тенденция подавлять.

Общее описание – Из рода Штральхеймов вышло множество Императоров, князей церкви, полководцев. Их владения располагаются в центре и на юго-западе Империи.

Внешний вид – плотное, но не полное телосложение. Волосы светлые или рыжеватые. Глаза голубые или зеленые, реже карие.

Эрабль

Гербовой символ – Лебедь

Родовой цвет – Серебряный (Белый)

Родовой замок – Монбур

Встречающиеся свойства характера – опора на интуицию и подсознание, сострадательность, мягкость, теплота и восприимчивость, впечатлительность, воображение, изменчивость и непостоянство, чувствительность и тяга к впечатлениям, любознательность, мистичность восприятия, лень, медлительность, пессимистичность и меланхоличность, отсутствие концентрации, рассеянность и забывчивость, капризы, переменчивость, злопамятность, легковерность, легкомыслие, мелочность, истеричность, тщеславие.

Общее описание – Из рода Эрабль вышло множество священников, проповедников, поэтов и мистиков. В роду преобладают женщины – девочек рождается больше. Владения Эрабль находятся на западе Империи.

Внешний вид – невысокие, волосы русые, светло-русые, цвет глаз часто голубой, иногда зеленый.

Фордоти

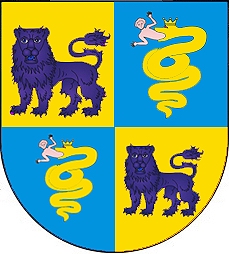

Гербовой символ – Змей

Родовой цвет – Синий

Родовой замок – Талвисса

Встречающиеся свойства характера – адекватное восприятие реальности и способность к адаптации; прилежание, рассудочность и рассудительность. Блестящий, ум, активный и впечатлительный, многогранный, остроумный, восприимчивый интеллект. Быстрота соображения, активное усвоение информации, находчивость, наблюдательность, способность доходчиво излагать свои мысли, как устно, так и письменно; ловкость, склонность к поспешным суждениям, обману, критиканству; в лучшем случае - к обоснованной, но острой критике, хитрость, ловкость, изворотливость без принципов и убеждений, болтливость, беспокойство, лживость, склонность к азартным играм и спекуляциям, несобранность, бессвязность мыслей, застенчивость, неразборчивость в средствах, стремление пускать пыль в глаза, плутоватость

Общее описание – Род Фордоти славится способностью к удачным торговым операциям и природным красноречием. Из этого рода вышло большое количество дипломатов и торговцев. Их владения находятся на самом юге Империи.

Внешний вид – среднего роста, мускулистые, цвет волос – черные или темно-каштановые. Глаза – карие.

Варнер

Гербовой символ – Агнец

Родовой цвет – Зеленый

Родовой замок – Ламмбург

Встречающиеся свойства характера – покровительство и альтруизм, способность к наслаждению красотой, развитое и тонкое мировосприятие, желание окружить себя и близких комфортом, состояние радости, веселости, оптимизма, дружелюбия и миролюбия; изящество и элегантность, обаяние и уверенность, легкость и непринужденность, нежность, добродетельность, грациозность, скромность, влюбчивость, оптимизм, утонченность чувств, человечность, обаяние, экстравагантность, эксцентричность и крайности в чувствах, самопотакание при недостатке трудолюбия, избыток лени и пассивности, эротика и чувственность вместо тонкости восприятия и любви, распущенность и тщеславие, безвкусица и порочность, неконтролируемая чувственность, соглашательство, неопрятность, тяга к легкой жизни и примитивным удовольствиям, лень, легкомыслие.

Общее описание – Род менестрелей и меценатов, покровительствующий искусствам и способствующий их распространению. В политике придерживаются традиционного нейтралитета. Множество ветвей единого дома – владения разбиты между несколькими семьями. Владения находятся на юго-востоке Империи.

Внешний вид – часто полные или полноватые, цвет волос – светлые или русые. Глаза – чаще светлые, иногда карие.

Тотенбург

Гербовой символ – Пес

Родовой цвет – Алый

Родовой замок – Ротхофф-ам-Линдер

Встречающиеся свойства характера – бесстрашие, самоуверенность и отсутствие колебаний в рискованных ситуациях; патриотизм и готовность вступиться за слабого; чувство братства, щедрость и широта натуры, выносливость; проницательность и целеустремленность; храбрость и готовность пойти на риск; великодушие и простодушие, безжалостность и эгоцентризм, грубость и невежество, дерзость и сарказм; конфликтность со ставкой на грубую силу, гневливость и нетерпимость; неразборчивость в средствах, беззаботность, импульсивность и непредусмотрительность; сварливость, раздражительность, грубость, наглость, опрометчивость, нетерпеливость, задиристость; склонность глупо рисковать.

Общее описание – Род воинов – готовых скорее самолично взяться за оружие, чем командовать другими. Владения находятся на северо-востоке.

Внешний вид – высокие и мускулистые, цвет волос – часто рыжие, иногда каштановые. Цвет глаз – чаще серые и голубые.

Верже

Гербовой символ – Бык

Родовой цвет – Пурпурный

Родовой замок – Лерьер

Встречающиеся свойства характера – идеализм и миссионерство, стремление быть полезным и необходимым; здравый смысл, оптимизм, общительность, милосердие, философичность, миролюбие и способность находить компромиссные решения и разумные аргументы; послушание, Доброжелательность, человеколюбие, щедрость, правдивость, искренность, вежливость, общительность, принципиальность, честность, себялюбие, тщеславие, жадность к деньгам, вещам, ценностям и удовольствиям; суеверие и фанатизм; использование окружения и своей власти в корыстных целях. Расточительность, невоздержанность в еде и питье, ханжество, большие претензии, необязательность, неразборчивость в любви

Общее описание – Род Верже некогда откололся от единой Империи, присвоив себе власть над западными окраинами и объявив себя королями этих земель. По традиции участвуют в выборах Императора, но сами никогда не были избранны. От изначального рода отделилось множество ветвей. Из рода вышло множество философов, ученых-теологов и юристов.

Внешний вид – высокие и изящные, цвет волос – темный в разных вариациях. Цвет глаз – часто карий, реже серый.

Олльнборг

Гербовой символ – Журавль

Родовой цвет – Черный

Родовой замок – Нортмер

Свойства характера – осторожность (часто излишняя), осмотрительность или неуверенность в своих силах; терпеливость, скромность, трудолюбие и справедливость, упорство, благоразумие, жизнеспособность, разумная экономность; целеустремленность, философский склад ума, серьезный взгляд на жизнь, сдержанность в эмоциях, дисциплина мысли и сила воли; холодность, медлительность, непреклонность, меланхоличность, консерватизм. Аскетизм, недоверчивость, боязливость, замкнутость, тиранство, скупость, узость ума, пессимизм и фатализм; холодность, расчетливость, жадность, лицемерие, догматизм, эгоизм, корыстолюбие, недоверчивость, мстительность, фанатизм

Общее описание – Род Олльнборгов олицетворяет консервативные силы в политике Империи – они традиционные защитники устоев, противники новшеств. Из их рода вышло много полководцев, подавлявших восстания и церковников – инквизиторов, боровшихся против еретиков.

Внешний вид – худощавые, иногда проявляются уродства, вроде полидактилии. Очень часто встречается альбинизм – лишение пигментации волос и глаз. В ином случае – бывает по разному.

Гербовой символ – Лев

Родовой цвет – Золотой (Желтый)

Родовой замок - Зоннештайн

Встречающиеся свойства характера – мудрость, авторитет, надежность, гордость и самолюбие, умение произвести впечатление, оказать влияние, настоять на своем, способность вдохновлять других на подвиги или творческие свершения, тщеславие, властолюбие, гордыня, деспотизм, тяга к наслаждениям, слабоволие, самовыражение и утверждение своего "Я" с помощью властности, заносчивости, высокомерия, тенденция подавлять.

Общее описание – Из рода Штральхеймов вышло множество Императоров, князей церкви, полководцев. Их владения располагаются в центре и на юго-западе Империи.

Внешний вид – плотное, но не полное телосложение. Волосы светлые или рыжеватые. Глаза голубые или зеленые, реже карие.

Эрабль

Гербовой символ – Лебедь

Родовой цвет – Серебряный (Белый)

Родовой замок – Монбур

Встречающиеся свойства характера – опора на интуицию и подсознание, сострадательность, мягкость, теплота и восприимчивость, впечатлительность, воображение, изменчивость и непостоянство, чувствительность и тяга к впечатлениям, любознательность, мистичность восприятия, лень, медлительность, пессимистичность и меланхоличность, отсутствие концентрации, рассеянность и забывчивость, капризы, переменчивость, злопамятность, легковерность, легкомыслие, мелочность, истеричность, тщеславие.

Общее описание – Из рода Эрабль вышло множество священников, проповедников, поэтов и мистиков. В роду преобладают женщины – девочек рождается больше. Владения Эрабль находятся на западе Империи.

Внешний вид – невысокие, волосы русые, светло-русые, цвет глаз часто голубой, иногда зеленый.

Фордоти

Гербовой символ – Змей

Родовой цвет – Синий

Родовой замок – Талвисса

Встречающиеся свойства характера – адекватное восприятие реальности и способность к адаптации; прилежание, рассудочность и рассудительность. Блестящий, ум, активный и впечатлительный, многогранный, остроумный, восприимчивый интеллект. Быстрота соображения, активное усвоение информации, находчивость, наблюдательность, способность доходчиво излагать свои мысли, как устно, так и письменно; ловкость, склонность к поспешным суждениям, обману, критиканству; в лучшем случае - к обоснованной, но острой критике, хитрость, ловкость, изворотливость без принципов и убеждений, болтливость, беспокойство, лживость, склонность к азартным играм и спекуляциям, несобранность, бессвязность мыслей, застенчивость, неразборчивость в средствах, стремление пускать пыль в глаза, плутоватость

Общее описание – Род Фордоти славится способностью к удачным торговым операциям и природным красноречием. Из этого рода вышло большое количество дипломатов и торговцев. Их владения находятся на самом юге Империи.

Внешний вид – среднего роста, мускулистые, цвет волос – черные или темно-каштановые. Глаза – карие.

Варнер

Гербовой символ – Агнец

Родовой цвет – Зеленый

Родовой замок – Ламмбург

Встречающиеся свойства характера – покровительство и альтруизм, способность к наслаждению красотой, развитое и тонкое мировосприятие, желание окружить себя и близких комфортом, состояние радости, веселости, оптимизма, дружелюбия и миролюбия; изящество и элегантность, обаяние и уверенность, легкость и непринужденность, нежность, добродетельность, грациозность, скромность, влюбчивость, оптимизм, утонченность чувств, человечность, обаяние, экстравагантность, эксцентричность и крайности в чувствах, самопотакание при недостатке трудолюбия, избыток лени и пассивности, эротика и чувственность вместо тонкости восприятия и любви, распущенность и тщеславие, безвкусица и порочность, неконтролируемая чувственность, соглашательство, неопрятность, тяга к легкой жизни и примитивным удовольствиям, лень, легкомыслие.

Общее описание – Род менестрелей и меценатов, покровительствующий искусствам и способствующий их распространению. В политике придерживаются традиционного нейтралитета. Множество ветвей единого дома – владения разбиты между несколькими семьями. Владения находятся на юго-востоке Империи.

Внешний вид – часто полные или полноватые, цвет волос – светлые или русые. Глаза – чаще светлые, иногда карие.

Тотенбург

Гербовой символ – Пес

Родовой цвет – Алый

Родовой замок – Ротхофф-ам-Линдер

Встречающиеся свойства характера – бесстрашие, самоуверенность и отсутствие колебаний в рискованных ситуациях; патриотизм и готовность вступиться за слабого; чувство братства, щедрость и широта натуры, выносливость; проницательность и целеустремленность; храбрость и готовность пойти на риск; великодушие и простодушие, безжалостность и эгоцентризм, грубость и невежество, дерзость и сарказм; конфликтность со ставкой на грубую силу, гневливость и нетерпимость; неразборчивость в средствах, беззаботность, импульсивность и непредусмотрительность; сварливость, раздражительность, грубость, наглость, опрометчивость, нетерпеливость, задиристость; склонность глупо рисковать.

Общее описание – Род воинов – готовых скорее самолично взяться за оружие, чем командовать другими. Владения находятся на северо-востоке.

Внешний вид – высокие и мускулистые, цвет волос – часто рыжие, иногда каштановые. Цвет глаз – чаще серые и голубые.

Верже

Гербовой символ – Бык

Родовой цвет – Пурпурный

Родовой замок – Лерьер

Встречающиеся свойства характера – идеализм и миссионерство, стремление быть полезным и необходимым; здравый смысл, оптимизм, общительность, милосердие, философичность, миролюбие и способность находить компромиссные решения и разумные аргументы; послушание, Доброжелательность, человеколюбие, щедрость, правдивость, искренность, вежливость, общительность, принципиальность, честность, себялюбие, тщеславие, жадность к деньгам, вещам, ценностям и удовольствиям; суеверие и фанатизм; использование окружения и своей власти в корыстных целях. Расточительность, невоздержанность в еде и питье, ханжество, большие претензии, необязательность, неразборчивость в любви

Общее описание – Род Верже некогда откололся от единой Империи, присвоив себе власть над западными окраинами и объявив себя королями этих земель. По традиции участвуют в выборах Императора, но сами никогда не были избранны. От изначального рода отделилось множество ветвей. Из рода вышло множество философов, ученых-теологов и юристов.

Внешний вид – высокие и изящные, цвет волос – темный в разных вариациях. Цвет глаз – часто карий, реже серый.

Олльнборг

Гербовой символ – Журавль

Родовой цвет – Черный

Родовой замок – Нортмер

Свойства характера – осторожность (часто излишняя), осмотрительность или неуверенность в своих силах; терпеливость, скромность, трудолюбие и справедливость, упорство, благоразумие, жизнеспособность, разумная экономность; целеустремленность, философский склад ума, серьезный взгляд на жизнь, сдержанность в эмоциях, дисциплина мысли и сила воли; холодность, медлительность, непреклонность, меланхоличность, консерватизм. Аскетизм, недоверчивость, боязливость, замкнутость, тиранство, скупость, узость ума, пессимизм и фатализм; холодность, расчетливость, жадность, лицемерие, догматизм, эгоизм, корыстолюбие, недоверчивость, мстительность, фанатизм

Общее описание – Род Олльнборгов олицетворяет консервативные силы в политике Империи – они традиционные защитники устоев, противники новшеств. Из их рода вышло много полководцев, подавлявших восстания и церковников – инквизиторов, боровшихся против еретиков.

Внешний вид – худощавые, иногда проявляются уродства, вроде полидактилии. Очень часто встречается альбинизм – лишение пигментации волос и глаз. В ином случае – бывает по разному.

Государства:

Тенторен (или Империя) состоит из множества слабосвязанных с друг другом княжеств.

Крупнейшие:

Эльмсвиг

Бёрганд

Таварен

Турхейм

Глоссмюнд

Омбарта

К северу от Империи находятся земли Дэнмарха, к западу королевство Бастида, к югу Рилейские княжества, к востоку - Вахеннский союз.

Императором сейчас является Иоахимм фон Штральхейм.

Тенторен (или Империя) состоит из множества слабосвязанных с друг другом княжеств.

Крупнейшие:

Эльмсвиг

Бёрганд

Таварен

Турхейм

Глоссмюнд

Омбарта

К северу от Империи находятся земли Дэнмарха, к западу королевство Бастида, к югу Рилейские княжества, к востоку - Вахеннский союз.

Императором сейчас является Иоахимм фон Штральхейм.

Внешняя политика.

Империя находится в перманентном конфликте со своими соседями.

Бастида, недавно выигравшая войну с Дерсией (еще одним королевством), наращивает свои силы и подумывает о том, чтобы отхватить от Империи пару кусков пожирнее. В Бастиде правит династия Верже, а ряд семейств имеющих с Верже общих предков владеет частью западных княжеств самой Империи. Кроме того, согласно древним обычаям королю Бастиды принадлежит право голоса на выборах Императора, разумеется, король сам бы не против стать таковым, но остальные князья-выборщики этого не допустят. Тем не менее, король Бастиды во всю вмешивается во внутренние дела Империи, пытаясь стать арбитром между императором и мелкой знатью западных областей.

Рилейские княжества никогда не были едины, но они готовы временно объединится перед лицом общего врага – а таковым может быть либо Первосвященник, владеющий от имени Святого Престола обширными землями, либо Император. Рилея частью входит в Империю – северные земли, называемые иначе Омбарта, признают над собой власть Империи, однако, на деле не подчиняясь Императору. Основные владения семейства Фордоти находятся здесь.

Южные области Рилеи входят в состав владений короля Эспилары, враждующего с королем Бастиды.

Вахеннский союз – несколько восточных королевств, объединенных династической унией. Некогда Вахенна входила в Империю, но неудачное стечение обстоятельств, привело к тому, что она оказалась отторгнута от нее. Мятежная знать предпочла отдать корону злейшему врагу Империи – королю Яношу Ханкарскому, объединившему под своей властью огромные территории от моря до моря.

Дэнмарх тоже объединяет несколько королевств в силу унии, власть находится у младшей ветви дома Олльнборгов, в то время, как старшей принадлежат владения в Империи, находящиеся по соседству. В целом Дэнмарх сейчас дружественен Империи.

Империя находится в перманентном конфликте со своими соседями.

Бастида, недавно выигравшая войну с Дерсией (еще одним королевством), наращивает свои силы и подумывает о том, чтобы отхватить от Империи пару кусков пожирнее. В Бастиде правит династия Верже, а ряд семейств имеющих с Верже общих предков владеет частью западных княжеств самой Империи. Кроме того, согласно древним обычаям королю Бастиды принадлежит право голоса на выборах Императора, разумеется, король сам бы не против стать таковым, но остальные князья-выборщики этого не допустят. Тем не менее, король Бастиды во всю вмешивается во внутренние дела Империи, пытаясь стать арбитром между императором и мелкой знатью западных областей.

Рилейские княжества никогда не были едины, но они готовы временно объединится перед лицом общего врага – а таковым может быть либо Первосвященник, владеющий от имени Святого Престола обширными землями, либо Император. Рилея частью входит в Империю – северные земли, называемые иначе Омбарта, признают над собой власть Империи, однако, на деле не подчиняясь Императору. Основные владения семейства Фордоти находятся здесь.

Южные области Рилеи входят в состав владений короля Эспилары, враждующего с королем Бастиды.

Вахеннский союз – несколько восточных королевств, объединенных династической унией. Некогда Вахенна входила в Империю, но неудачное стечение обстоятельств, привело к тому, что она оказалась отторгнута от нее. Мятежная знать предпочла отдать корону злейшему врагу Империи – королю Яношу Ханкарскому, объединившему под своей властью огромные территории от моря до моря.

Дэнмарх тоже объединяет несколько королевств в силу унии, власть находится у младшей ветви дома Олльнборгов, в то время, как старшей принадлежат владения в Империи, находящиеся по соседству. В целом Дэнмарх сейчас дружественен Империи.

Так...ну я, как всегда, готов

Конечно, я готов принять участие

Я с вами, идея довольно таки интересная  .

.

Хорошо бы придумать своих персонажей.

Действующие лица - знать, духовенство, челядь, бюргеры, ландскнехты, разбойники, выбор большой.

Игра с упором на политику, поэтому стоит взять одного персонажа из княжеского рода, ну а потом и второго - для души.

Действующие лица - знать, духовенство, челядь, бюргеры, ландскнехты, разбойники, выбор большой.

Игра с упором на политику, поэтому стоит взять одного персонажа из княжеского рода, ну а потом и второго - для души.

Внутри самой Империи существует множество альянсов и союзов.

Во-первых, есть светская и клерикальная партии.

Традиционно, Штральхеймы, Варнеры и Эрабли придерживаются про-Императорской политики, а Олльнборги, Верже и Фордоти стоят за Первосвященника, считая, что тот должен служить арбитром в внутриимперских спорах. Тотенбурги в этом вопросе сохраняют нейтралитет.

Кроме того, обычно Олльнборги, Верже и Фордоти выступают за большую автономию герцогств по отношению к Империи, а Штральхеймы всегда были сторониками укрепления центральной власти. Как правило, это связано с тем, что владения Олльнборгов, Верже и Фордоти находятся в том числе и вне Империи.

Если говорить о текущей политике, то сложилась следующая ситуация.

Можно составить следующие связки "вражда-дружба".

Штральхейм:

Дружба:

Олльнборг (в силу брачного союза)

Эрабль (традиционно дружественные отношения)

Тотенбург (военный союз)

Вражда:

Верже (традиционная вражда, многочисленные противоречия)

Фордоти (аналогично)

Варнеры (они были ранее Императорами, и сейчас претендуют на этот титул)

Эрабль:

Дружба:

Штральхейм

Варнеры

Фордоти

Вражда:

Тотенбург

Олльнборг (соседство, противоречия)

Верже (соседство)

Фордоти:

Дружба:

Эрабль

Верже

Тотенбург

Вражда:

Олльнборг

Штральхейм

Варнеры (соседство)

Варнеры:

Дружба:

Эрабль

Верже

Олльнборг

Вражда:

Штральхейм

Тотенбург (соседство)

Фордоти (соседство)

Тотенбург:

Дружба:

Штральхейм

Олльнборг

Фордоти

Верже

Вражда:

Эрабль

Варнер

Верже:

Дружба:

Варнеры

Фордоти

Тотенбург

Вражда:

Олльнборг

Эрабль

Штральхейм

Олльнборг:

Дружба:

Штральхейм

Тотенбург

Варнеры

Вражда:

Верже

Эрабль

Фордоти

Во-первых, есть светская и клерикальная партии.

Традиционно, Штральхеймы, Варнеры и Эрабли придерживаются про-Императорской политики, а Олльнборги, Верже и Фордоти стоят за Первосвященника, считая, что тот должен служить арбитром в внутриимперских спорах. Тотенбурги в этом вопросе сохраняют нейтралитет.

Кроме того, обычно Олльнборги, Верже и Фордоти выступают за большую автономию герцогств по отношению к Империи, а Штральхеймы всегда были сторониками укрепления центральной власти. Как правило, это связано с тем, что владения Олльнборгов, Верже и Фордоти находятся в том числе и вне Империи.

Если говорить о текущей политике, то сложилась следующая ситуация.

Можно составить следующие связки "вражда-дружба".

Штральхейм:

Дружба:

Олльнборг (в силу брачного союза)

Эрабль (традиционно дружественные отношения)

Тотенбург (военный союз)

Вражда:

Верже (традиционная вражда, многочисленные противоречия)

Фордоти (аналогично)

Варнеры (они были ранее Императорами, и сейчас претендуют на этот титул)

Эрабль:

Дружба:

Штральхейм

Варнеры

Фордоти

Вражда:

Тотенбург

Олльнборг (соседство, противоречия)

Верже (соседство)

Фордоти:

Дружба:

Эрабль

Верже

Тотенбург

Вражда:

Олльнборг

Штральхейм

Варнеры (соседство)

Варнеры:

Дружба:

Эрабль

Верже

Олльнборг

Вражда:

Штральхейм

Тотенбург (соседство)

Фордоти (соседство)

Тотенбург:

Дружба:

Штральхейм

Олльнборг

Фордоти

Верже

Вражда:

Эрабль

Варнер

Верже:

Дружба:

Варнеры

Фордоти

Тотенбург

Вражда:

Олльнборг

Эрабль

Штральхейм

Олльнборг:

Дружба:

Штральхейм

Тотенбург

Варнеры

Вражда:

Верже

Эрабль

Фордоти

Некоторые моменты по истории, но это пока только набросок.  В дальнейшем кое-что поменяется.

В дальнейшем кое-что поменяется.

Религиозные Ордена:

Орден Тернового Венца - древнейший военно-религиозный Орден. Дают обет бедности, целомудрия и послушания. Цвет одежды - белый. Символ - Венец из терновника, с которого капают капли крови. Иногда - алый крест на белом. Принимали активное участие в войне за Каанан, владели многими замками, охраняли пути паломников. Однако, Орден быстро богател за счет пожертвований. Кроме того, торнианцы (от blackthorn - терновник) имели множество владений в Западных Землях, особо много в королевстве Бастида. Они занимались банковской деятельностью, давали деньги в долг (без процентов, но брали комиссионные), осуществляли денежные переводы (что в те времена было в новинку, ныне в Марне это более распространено). Конфликт с королем Бастиды Анри привел к тому, что Орден был уничтожен.

Орден Пламенеющей Розы - второй по счету созданный Орден, функции во многом аналогичны. Цвет плащей - красный, а кресты белые. Часто в качестве символа изображается горящая роза. После потери крепостей в Каанане, Орден переместился на остров Тилос. Розианцы построили одну из самый мощных крепостей Внутреннего моря, и благополучно обороняются от наступающих умарцев, которые с каждым город становятся все активнее. Особенно их положение осложнилось после падения города Валентополя, столицы Этренийской Империи.

Орден Звезды Полынь - третий орден. Иначе называется Вермутштерн. Самый многочисленный и могущественный среди Орденов, ныне и он переживает свой упадок. Владения Ордена располагаются в северо-восточном Тенторене, между королевствами Литтивой и Леншией, которые заключили союз против него. (В дальнейшем к союзу присоединились Вахенна и Ханкара, и он стал Вахеннским союзом). Поражение, нанесенное Ордену, привело к тому, что он признал себя вассалом короля Леншии. До сих печальных событий, Орден обращал в истинную веру местные языческие племена, что впрочем, было весьма трудно, ибо они не хотели в нее переходить. Приходилось действовать огнем и мечом. Главные крепости Ордена - Фюрстбург и Фрауберг. Цвет плащей - черный, крест белый. Символ изображается, как звезда, падающая в море.

Приходилось действовать огнем и мечом. Главные крепости Ордена - Фюрстбург и Фрауберг. Цвет плащей - черный, крест белый. Символ изображается, как звезда, падающая в море.

Орден Святого Павла

Святой Павел - основатель монашества в современном его понимании. Написал устав, который приняли большинство монастырей. Сверх трёх обычных обетов — нестяжания, целомудрия и повиновения - требует ещё обета «постоянства», обязывающего монахов к пожизненному пребыванию не только в их звании, но и в том монастыре, куда они вступили послушниками (за исключением отлучек, разрешённых монастырским начальством). Постановления о занятиях монахов отводят значительное место физическому труду и чтению. Это привело к последствиям громадной важности, проложив путь к научной деятельности монахов.

Монастыри распостранились повсеместно по землям Весперы (аналог Европы в мире Марна), помогая обращению народов в истинную веру. Они стали очень популярны, многие люди уходили от мира, приподнося все свое имущество в качестве дара. Монастыри стали обладать значительными богатствами.

Главный упор в деятельности Ордена Павла делается на молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство, миссионерскую работу.

Девиз ордена: Молись и работай.

Орден Святой Глорианы - женский вариант Ордена Святого Павла.

Орден Святого Бернарда

Кризис охвативший монашество требовал реформы. Она была осуществлена Святым Бернардом, который вскоре стал Великим Викарием. Изменения привнесеные им в жизнь монастырей, заключались в том, что теперь монахи должны были сами заниматься обязательным физическим трудом. Кроме того, все обители этого нового ордена составляли правильно устроенную конгрегацию, управление которой принадлежало «генеральному капитулу», состоявшему из аббатов всех бернардинских обителей. Суровый аскетический характер ордена отразился даже и на церковном богослужении: облачение из холста или других грубых тканей, подсвечники и кадильницы из железа или меди, почти полное отсутствие драгоценной утвари (кроме чаши), цветных оконных стёкол, образов и живописи, несколько простых деревянных крестов — такова обстановка богослужения, представлявшая резкий контраст с церковными порядками чёрных монахов (то есть павлиан, которые носили черные облачения).

Бернардинцы носят белые одеяния, и поэтому их называли "белыми монахами". Девиз Ордена - "Крест стоит, пока вращается мир"

Основа духовности — полный уход от мира, суровая аскеза, созерцательная и уединенная жизнь, постоянная молитва. Уделяют много внимания физическому и интеллектуальному труду, содержат при монастырях великолепные библиотеки. Однако, вскоре и этот Орден разбогател и вступил в пору кризиса.

Привилегированное положение церкви, способствуя скоплению громадных богатств и сосредоточению громадного влияния в руках белого и чёрного духовенства, способствовало развитию среди него роскоши, праздности, разврата и всякого рода пороков и злоупотреблений. Монашество нисколько не уступало белому духовенству: за быстрым расцветом почти каждого ордена следовал столь же быстрый упадок, и справедливые обвинения против монашества снова начали слышаться. Наряду с жалобами развивалось и стремление освободиться от церковной опеки. Борьба государей и народов против зависимости от Великих Викариев и развитие сект — все это грозило могуществу церкви, требовало от неё новых мер и новых сил. В их поиске Викарии сделали попытку урегулировать монашеское движение, ограничить свободное развитие в нём новых форм и новых течений, которые могли принимать нежелательный для церкви характер и превращаться в ереси. Они запретили учреждение новых орденов, предлагая всем стремящимся к монашеской жизни или вступать в уже существующие монастыри, или учреждать новые по прежним уставам. Но эта чисто отрицательная мера так же мало повлияла на улучшение положения церкви, как и крестовые походы на еретиков. Её поддержало и укрепило новое движение, нашедшее себе выражение в нищенствующих орденах - Ордене Святого Валента и Ордене Святого Урбана.

Оба ордена сходились в основной цели — возвращении церкви на истинный путь, главным образом, посредством доведения до крайних пределов принципа нестяжания и проповеди среди масс. Оба ордена с одинаковым трудом добились одобрения и признания со стороны Великих Викариев, для которых скоро стали надёжнейшей опорой. Оба в отличие от прежних одобренных церковью орденов создавали тип странствующих монахов-проповедников и отрицали — не только частную, но и общинную собственность. Они предписывали своим членам жить исключительно подаянием. Оба ордена получили одинаково стройную и крепкую организацию, во главе которой стоял облечённый широкими полномочиями генерал ордена, живущий в Урби. Ему подчинялись «провинциалы», то есть главы отдельных конгрегаций. Управление, сосредоточивавшееся в провинциальных собраниях и генеральном капитуле, представляло также единство и создавало такую дисциплинированность, каких почти невозможно было найти среди прежних орденов.

Если Каспар, основатель Ордена Святого Валента, считал главной целью борьбу с еретиками, то Урбан - проповедовал полное отречение от имущества, жизнь в Боге, сопричастие страданиям Спасителя, любовь к миру и самопожертвование за него.

Орден Святого Урбана

Устав ордена предписывал совершенную бедность, проповедь, уход за больными телесно и душевно, строгое послушание Великому Викарию. Орденское одеяние — темно-коричневая шерстяная ряса, подпоясанная веревкой.

Девиз Ордена - "Мир и Добро!"

Орден Святой Дафнии - женский вариант Ордена Святого Урбана. Иначе известны как "Дочери милосердия". Занимаются врачеванием, уходом за сиротами и подкидышами.

Орден Святого Валента

Назван в честь Императора, впервые принявшего эту веру. Основные сферы деятельности валентийцев — проповедь Евангелия, изучение наук, образование, борьба с ересями, миссионерская деятельность. Девиз ордена — "Восхвалять, Благославлять, Проповедовать." Облачение — белая ряса, с багровым поясом.

Эдиктом Великих Викариев Ордену была поручена инквизиторская деятельность. Смертная казнь, как и конфискация, была мерою, которую в теории Инквизиция не применяла. Её дело было употребить все усилия, чтобы вернуть еретика в лоно Церкви; если он упорствовал, или если его обращение было притворным, ей нечего было с ним более делать. Как не разделяющий веру, он не подлежал юрисдикции Церкви, которую он отвергал, и Церковь была вынуждена объявить его еретиком и лишить своего покровительства. Первоначально приговор был только простым осуждением за ересь и сопровождался отлучением от Церкви или объявлением, что виновный не считается более подсудным суду Церкви; иногда добавлялось, что он передаётся светскому суду, что он отпущен на волю — выражение, обозначавшее, что окончилось уже прямое вмешательство Церкви в его судьбу. Поэтому все аутодафе (сожжения) осуществляются светскими властями.

Орден Святой Ирины - сначала он состоял из девиц и вдов, не дававших обычных монашеских обетов и занимавшихся бесплатно воспитанием молодых девушек, затем был принят устав по образцу Бернардинского.

Рекомпенса, Алабанца, Лимпитура – ордена созданные в Эспиларе для борьбы с маврами и кхеварами. Создавались по образцу Орденов, которые действовали в Каанане, но действовали сугубо в Эспиларе.

Еще об Орденах:

Хотя эпоха Войны за Каанан закончилась и Эспилара была отвоевана, идея Орденов осталась. Смешавшись с представлениями об паладинах (некоем круге сподвижников легендарных королей, навроде Круглого Стола), эта идея породила другую – идею рыцарских Орденов, главой которых являлся король, либо иной влиятельный сюзерен, дарующий членство в данном Ордене за разные заслуги. Такие Ордена к нашему времени были созданы почти всеми монархами. (Кстати, отсюда само происхождение понятия орден – некий отличительный знак, который дается за заслуги. К примеру, Орден Золотого Руна, Орден Подвязки). Эта идея в свою очередь стала тоже популярной, и Ордена нынче создает каждый желающий дворянин. Некоторые создаются даже на короткое время, для выполнения каких-либо действий совместно. (Кстати, Ночной Дозор и Королевская Стража у Мартина – типичные Ордена. Хотя целибат был характерен только для монашеских Орденов, а королевские ордена – не монашеские.)

Однако о рыцарстве будет позднее. Теперь, чтобы окончательно завершить с религиозными орденами – о церковной иерархии:

Священство:

Священство, рукоположение или хиротония — посвящение в священника, одно из таинств. Оно совершается при посвящении в духовный сан. Правом совершения этого таинства обладает только епископ. Во время этого обряда совершающий его епископ чудесным образом передаёт посвящаемому особого рода благодать Святого Духа, необходимую для служения, которой с этого момента новый священнослужитель будет обладать всю свою жизнь (или, в редких случаях, до извержения из сана).

Главных степеней священства три: епископ, пресвитер и диакон. Различие между ними состоит в следующем: епископ имеет право совершать все таинства и рукополагать других для совершения таинств; пресвитер может совершать таинства кроме священства и притом в зависимости от епископа, а диакон может только помогать епископам и пресвитерам при совершении таинств.

Иерархия:

Епископы – главы церковных диоцезов.

Патриархи – главы Церквей вне Весперы. (Не считая Церковь Ориента).

Архиепископы (Митрополиты) – главы метрополий, объединяющие несколько диоцезов.

Титулярные епископы – главы ныне не существующих диоцезов.

Нунций – посол Святого Престола в определенной стране.

Аббат – настоятель монастыря

Капеллан - священник при часовне (капелле) или домашней церкви, а также помощник приходского священника

Кардинал — высшее духовное лицо Церкви, принадлежащее ко всем трём степеням священства и занимающие иерархически место непосредственно за папой, выше всех архиепископов и епископов.

Кардиналы-епископы – главы диоцезов районов Урби.

Кардиналы-священники – главы некоторых более мелких районов Урби и особо важных церквей.

Кардиналы –дьяконы - Первоначально титул кардинала-дьякона получали наблюдатели за работами церквей в различных районах Урби.

Кардиналы – образуют коллегию кардиналов. Кардиналы решают некоторые вопросы и избирают нового Викария из своего числа.

Чтобы архиепископ был кардиналом, он должен быть одновременно на должностях архиепископа и одного из кардиналов-священников. Кардиналов назначает Великий Викарий. Назначаются пожизненно.

Иностранцы, получившие сан кардинала по рекомендации католических правительств и представлявшие при папских выборах своих государей, назывались кардиналами короны. (Ришельё был таким.) Кардиналы, вместе с Великим Викарием, образуют священную коллегию, деканом которой считается старейший кардинал-епископ. Образуя викарскую консисторию, они помогают ему в важнейших делах (causae majores). Для заведования известным кругом дел из кардиналов образуются комиссии, называемые «конгрегациями».

Далее, известные должности управления занимаются кардиналами. Таковы: Кардинал-камерленго (Camerlengo) — заведует финансами и от смерти одного до выбора другого Великого Викария занимает должность блюстителя престола; кардинал-викарий — заместитель Великого Викария в римской епархии; кардинал-вице-канцлер — председатель канцелярии; кардинал-государственный секретарь (премьер-министр и министр иностранных дел), кардинал государственный секретарь по внутренним делам, кардинал-великий пенитенциарий, кардинал-библиотекарь библиотеки Великого Викария и др.

Религиозные Ордена:

Орден Тернового Венца - древнейший военно-религиозный Орден. Дают обет бедности, целомудрия и послушания. Цвет одежды - белый. Символ - Венец из терновника, с которого капают капли крови. Иногда - алый крест на белом. Принимали активное участие в войне за Каанан, владели многими замками, охраняли пути паломников. Однако, Орден быстро богател за счет пожертвований. Кроме того, торнианцы (от blackthorn - терновник) имели множество владений в Западных Землях, особо много в королевстве Бастида. Они занимались банковской деятельностью, давали деньги в долг (без процентов, но брали комиссионные), осуществляли денежные переводы (что в те времена было в новинку, ныне в Марне это более распространено). Конфликт с королем Бастиды Анри привел к тому, что Орден был уничтожен.

Орден Пламенеющей Розы - второй по счету созданный Орден, функции во многом аналогичны. Цвет плащей - красный, а кресты белые. Часто в качестве символа изображается горящая роза. После потери крепостей в Каанане, Орден переместился на остров Тилос. Розианцы построили одну из самый мощных крепостей Внутреннего моря, и благополучно обороняются от наступающих умарцев, которые с каждым город становятся все активнее. Особенно их положение осложнилось после падения города Валентополя, столицы Этренийской Империи.

Орден Звезды Полынь - третий орден. Иначе называется Вермутштерн. Самый многочисленный и могущественный среди Орденов, ныне и он переживает свой упадок. Владения Ордена располагаются в северо-восточном Тенторене, между королевствами Литтивой и Леншией, которые заключили союз против него. (В дальнейшем к союзу присоединились Вахенна и Ханкара, и он стал Вахеннским союзом). Поражение, нанесенное Ордену, привело к тому, что он признал себя вассалом короля Леншии. До сих печальных событий, Орден обращал в истинную веру местные языческие племена, что впрочем, было весьма трудно, ибо они не хотели в нее переходить.

Орден Святого Павла

Святой Павел - основатель монашества в современном его понимании. Написал устав, который приняли большинство монастырей. Сверх трёх обычных обетов — нестяжания, целомудрия и повиновения - требует ещё обета «постоянства», обязывающего монахов к пожизненному пребыванию не только в их звании, но и в том монастыре, куда они вступили послушниками (за исключением отлучек, разрешённых монастырским начальством). Постановления о занятиях монахов отводят значительное место физическому труду и чтению. Это привело к последствиям громадной важности, проложив путь к научной деятельности монахов.

Монастыри распостранились повсеместно по землям Весперы (аналог Европы в мире Марна), помогая обращению народов в истинную веру. Они стали очень популярны, многие люди уходили от мира, приподнося все свое имущество в качестве дара. Монастыри стали обладать значительными богатствами.

Главный упор в деятельности Ордена Павла делается на молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство, миссионерскую работу.

Девиз ордена: Молись и работай.

Орден Святой Глорианы - женский вариант Ордена Святого Павла.

Орден Святого Бернарда

Кризис охвативший монашество требовал реформы. Она была осуществлена Святым Бернардом, который вскоре стал Великим Викарием. Изменения привнесеные им в жизнь монастырей, заключались в том, что теперь монахи должны были сами заниматься обязательным физическим трудом. Кроме того, все обители этого нового ордена составляли правильно устроенную конгрегацию, управление которой принадлежало «генеральному капитулу», состоявшему из аббатов всех бернардинских обителей. Суровый аскетический характер ордена отразился даже и на церковном богослужении: облачение из холста или других грубых тканей, подсвечники и кадильницы из железа или меди, почти полное отсутствие драгоценной утвари (кроме чаши), цветных оконных стёкол, образов и живописи, несколько простых деревянных крестов — такова обстановка богослужения, представлявшая резкий контраст с церковными порядками чёрных монахов (то есть павлиан, которые носили черные облачения).

Бернардинцы носят белые одеяния, и поэтому их называли "белыми монахами". Девиз Ордена - "Крест стоит, пока вращается мир"

Основа духовности — полный уход от мира, суровая аскеза, созерцательная и уединенная жизнь, постоянная молитва. Уделяют много внимания физическому и интеллектуальному труду, содержат при монастырях великолепные библиотеки. Однако, вскоре и этот Орден разбогател и вступил в пору кризиса.

Привилегированное положение церкви, способствуя скоплению громадных богатств и сосредоточению громадного влияния в руках белого и чёрного духовенства, способствовало развитию среди него роскоши, праздности, разврата и всякого рода пороков и злоупотреблений. Монашество нисколько не уступало белому духовенству: за быстрым расцветом почти каждого ордена следовал столь же быстрый упадок, и справедливые обвинения против монашества снова начали слышаться. Наряду с жалобами развивалось и стремление освободиться от церковной опеки. Борьба государей и народов против зависимости от Великих Викариев и развитие сект — все это грозило могуществу церкви, требовало от неё новых мер и новых сил. В их поиске Викарии сделали попытку урегулировать монашеское движение, ограничить свободное развитие в нём новых форм и новых течений, которые могли принимать нежелательный для церкви характер и превращаться в ереси. Они запретили учреждение новых орденов, предлагая всем стремящимся к монашеской жизни или вступать в уже существующие монастыри, или учреждать новые по прежним уставам. Но эта чисто отрицательная мера так же мало повлияла на улучшение положения церкви, как и крестовые походы на еретиков. Её поддержало и укрепило новое движение, нашедшее себе выражение в нищенствующих орденах - Ордене Святого Валента и Ордене Святого Урбана.

Оба ордена сходились в основной цели — возвращении церкви на истинный путь, главным образом, посредством доведения до крайних пределов принципа нестяжания и проповеди среди масс. Оба ордена с одинаковым трудом добились одобрения и признания со стороны Великих Викариев, для которых скоро стали надёжнейшей опорой. Оба в отличие от прежних одобренных церковью орденов создавали тип странствующих монахов-проповедников и отрицали — не только частную, но и общинную собственность. Они предписывали своим членам жить исключительно подаянием. Оба ордена получили одинаково стройную и крепкую организацию, во главе которой стоял облечённый широкими полномочиями генерал ордена, живущий в Урби. Ему подчинялись «провинциалы», то есть главы отдельных конгрегаций. Управление, сосредоточивавшееся в провинциальных собраниях и генеральном капитуле, представляло также единство и создавало такую дисциплинированность, каких почти невозможно было найти среди прежних орденов.

Если Каспар, основатель Ордена Святого Валента, считал главной целью борьбу с еретиками, то Урбан - проповедовал полное отречение от имущества, жизнь в Боге, сопричастие страданиям Спасителя, любовь к миру и самопожертвование за него.

Орден Святого Урбана

Устав ордена предписывал совершенную бедность, проповедь, уход за больными телесно и душевно, строгое послушание Великому Викарию. Орденское одеяние — темно-коричневая шерстяная ряса, подпоясанная веревкой.

Девиз Ордена - "Мир и Добро!"

Орден Святой Дафнии - женский вариант Ордена Святого Урбана. Иначе известны как "Дочери милосердия". Занимаются врачеванием, уходом за сиротами и подкидышами.

Орден Святого Валента

Назван в честь Императора, впервые принявшего эту веру. Основные сферы деятельности валентийцев — проповедь Евангелия, изучение наук, образование, борьба с ересями, миссионерская деятельность. Девиз ордена — "Восхвалять, Благославлять, Проповедовать." Облачение — белая ряса, с багровым поясом.

Эдиктом Великих Викариев Ордену была поручена инквизиторская деятельность. Смертная казнь, как и конфискация, была мерою, которую в теории Инквизиция не применяла. Её дело было употребить все усилия, чтобы вернуть еретика в лоно Церкви; если он упорствовал, или если его обращение было притворным, ей нечего было с ним более делать. Как не разделяющий веру, он не подлежал юрисдикции Церкви, которую он отвергал, и Церковь была вынуждена объявить его еретиком и лишить своего покровительства. Первоначально приговор был только простым осуждением за ересь и сопровождался отлучением от Церкви или объявлением, что виновный не считается более подсудным суду Церкви; иногда добавлялось, что он передаётся светскому суду, что он отпущен на волю — выражение, обозначавшее, что окончилось уже прямое вмешательство Церкви в его судьбу. Поэтому все аутодафе (сожжения) осуществляются светскими властями.

Орден Святой Ирины - сначала он состоял из девиц и вдов, не дававших обычных монашеских обетов и занимавшихся бесплатно воспитанием молодых девушек, затем был принят устав по образцу Бернардинского.

Рекомпенса, Алабанца, Лимпитура – ордена созданные в Эспиларе для борьбы с маврами и кхеварами. Создавались по образцу Орденов, которые действовали в Каанане, но действовали сугубо в Эспиларе.

Еще об Орденах:

Хотя эпоха Войны за Каанан закончилась и Эспилара была отвоевана, идея Орденов осталась. Смешавшись с представлениями об паладинах (некоем круге сподвижников легендарных королей, навроде Круглого Стола), эта идея породила другую – идею рыцарских Орденов, главой которых являлся король, либо иной влиятельный сюзерен, дарующий членство в данном Ордене за разные заслуги. Такие Ордена к нашему времени были созданы почти всеми монархами. (Кстати, отсюда само происхождение понятия орден – некий отличительный знак, который дается за заслуги. К примеру, Орден Золотого Руна, Орден Подвязки). Эта идея в свою очередь стала тоже популярной, и Ордена нынче создает каждый желающий дворянин. Некоторые создаются даже на короткое время, для выполнения каких-либо действий совместно. (Кстати, Ночной Дозор и Королевская Стража у Мартина – типичные Ордена. Хотя целибат был характерен только для монашеских Орденов, а королевские ордена – не монашеские.)

Однако о рыцарстве будет позднее. Теперь, чтобы окончательно завершить с религиозными орденами – о церковной иерархии:

Священство:

Священство, рукоположение или хиротония — посвящение в священника, одно из таинств. Оно совершается при посвящении в духовный сан. Правом совершения этого таинства обладает только епископ. Во время этого обряда совершающий его епископ чудесным образом передаёт посвящаемому особого рода благодать Святого Духа, необходимую для служения, которой с этого момента новый священнослужитель будет обладать всю свою жизнь (или, в редких случаях, до извержения из сана).

Главных степеней священства три: епископ, пресвитер и диакон. Различие между ними состоит в следующем: епископ имеет право совершать все таинства и рукополагать других для совершения таинств; пресвитер может совершать таинства кроме священства и притом в зависимости от епископа, а диакон может только помогать епископам и пресвитерам при совершении таинств.

Иерархия:

Епископы – главы церковных диоцезов.

Патриархи – главы Церквей вне Весперы. (Не считая Церковь Ориента).

Архиепископы (Митрополиты) – главы метрополий, объединяющие несколько диоцезов.

Титулярные епископы – главы ныне не существующих диоцезов.

Нунций – посол Святого Престола в определенной стране.

Аббат – настоятель монастыря

Капеллан - священник при часовне (капелле) или домашней церкви, а также помощник приходского священника

Кардинал — высшее духовное лицо Церкви, принадлежащее ко всем трём степеням священства и занимающие иерархически место непосредственно за папой, выше всех архиепископов и епископов.

Кардиналы-епископы – главы диоцезов районов Урби.

Кардиналы-священники – главы некоторых более мелких районов Урби и особо важных церквей.

Кардиналы –дьяконы - Первоначально титул кардинала-дьякона получали наблюдатели за работами церквей в различных районах Урби.

Кардиналы – образуют коллегию кардиналов. Кардиналы решают некоторые вопросы и избирают нового Викария из своего числа.

Чтобы архиепископ был кардиналом, он должен быть одновременно на должностях архиепископа и одного из кардиналов-священников. Кардиналов назначает Великий Викарий. Назначаются пожизненно.

Иностранцы, получившие сан кардинала по рекомендации католических правительств и представлявшие при папских выборах своих государей, назывались кардиналами короны. (Ришельё был таким.) Кардиналы, вместе с Великим Викарием, образуют священную коллегию, деканом которой считается старейший кардинал-епископ. Образуя викарскую консисторию, они помогают ему в важнейших делах (causae majores). Для заведования известным кругом дел из кардиналов образуются комиссии, называемые «конгрегациями».

Далее, известные должности управления занимаются кардиналами. Таковы: Кардинал-камерленго (Camerlengo) — заведует финансами и от смерти одного до выбора другого Великого Викария занимает должность блюстителя престола; кардинал-викарий — заместитель Великого Викария в римской епархии; кардинал-вице-канцлер — председатель канцелярии; кардинал-государственный секретарь (премьер-министр и министр иностранных дел), кардинал государственный секретарь по внутренним делам, кардинал-великий пенитенциарий, кардинал-библиотекарь библиотеки Великого Викария и др.

Вопрос: основной персонаж обязательно должен быть из семи родов? Или возможно отдаленное родство?

Может заменить? Ассоциации возникают нехорошие.

Цитата

Орден Пламенеющей Розы - второй по счету созданный Орден, функции во многом аналогичны. Цвет плащей - красный, а кресты белые. Часто в качестве символа изображается горящая роза.

Может заменить? Ассоциации возникают нехорошие.

Цитата

Вопрос: основной персонаж обязательно должен быть из семи родов? Или возможно отдаленное родство?

Конечно, можно и так.

Цитата

Может заменить? Ассоциации возникают нехорошие.

Какие-такие ассоциации нехорошие?

97 О божий блеск, в чьей славе я увидел

Всеистинной державы торжество, -

Дай мне сказать, как я его увидел!

100 Есть горний свет, в котором божество

Является очам того творенья,

Чей мир единый - созерцать его;

103 Он образует круг, чьи измеренья

Настоль огромны, что его обвод

Обвода солнца шире без сравненья.

106 Его обличье луч ему дает,

Верх озаряя тверди первобежной,

Чья жизнь и мощь начало в нем берет.

109 И как глядится в воду холм прибрежный,

Как будто чтоб увидеть свой наряд,

Цветами убран и травою нежной,

112 Так, окружая свет, над рядом ряд, -

А их сверх тысячи, - в нем отразилось

Все, к высотам обретшее возврат.

115 Раз в нижний круг такое бы вместилось

Светило, какова же ширина

Всей этой розы, как она раскрылась?

118 Взор не смущали глубь и вышина,

И он вбирал весь этот праздник ясный

В количестве и в качестве сполна.

121 Там близь и даль давать и брать не властны:

К тому, где бог сам и один царит,

Природные законы непричастны.

124 В желть вечной розы, чей цветок раскрыт

И вширь, и ввысь и негой благовонной

Песнь Солнцу вечно вешнему творит,

127 Я был введен, - как тот, кто смолк, смущенный, -

Моей владычицей, сказавшей: "Вот

Сонм, в белые одежды облеченный!

130 Взгляни, как мощно град наш вкруг идет!

Взгляни, как переполнены ступени

И сколь немногих он отныне ждет!

Нет, всего-навсего с "Сагой..." Анджея Сапковского и с игрой "Ведьмак". Там тоже есть Орден Пылающей розы.

Ааа, кстати, да.

Сапковский тоже любит Данте, я как-то уже подзабыл.

Ну, подумаем на этот счет.

Сапковский тоже любит Данте, я как-то уже подзабыл.

Ну, подумаем на этот счет.

Управление Империей

Главой Империи является Император, выбираемый коллегией из семи Имперских князей – владеющих следующими герцогствами:

Глоссмюнд, Бёрганд, Омбарта, Таварен, Турхейм, Рош и Эльмсвиг

Этими герцогствами владеют представители семи семей соответственно:

Штральхейм, Эрабль, Фордоти, Варнер, Тотенберг, Верже и Олльнборг

За ними закреплены почетные титулы и соответствующие геральдические знаки, в добавление к своим собственным гербам.

Штральхейм - гл. кравчий (сенешаль) (стар. имп. Archidapifer, нов. имп. Erztruchseβ) с геральдическим знаком должности - золотой державой.

Эрабль – гл. камергер (стар. имп. Archicamerarius, нов. имп. Erzkämmerer) с геральдическим знаком должности - золотым скипетром.

Фордоти - гл. казначей (стар. имп. Archithesaurarius, нов. имп., Erzschatzmeister) c геральдическим знаком должности - золотой имперской короной.

Варнер - гл. виночерпий (стар. имп. Archipincerna, нов. имп. Erzmundschenk) с геральдическим знаком должности - двойным кубком.

Тотенбург – гл. конюший (маршал) (стар. имп. Archimarescallus, нов. имп. Erzmarschall) с геральдическим знаком должности - двумя скрещенными красными мечами.

Верже - гл. егерь (стар. имп. Archivenator, нов. имп. Erzjägermeister) - с геральдическим знаком должности – золотым луком и стрелой.

Олльнборг - гл. знаменосец (стар. имп. Archivexillarius, нов. имп. Erzbannerträger), c геральдическим знаком должности - имперским боевым знаменем с черным орлом.

Все эти должности чисто формальные и имеют значение только для придворного церемониала.

В помощь императору существует имперская канцелярия, которую возглавляет главный канцлер (стар. имп. Archicancellarius, нов. имп. Erzkanzler). Им по традиции является архиепископ Дюренский.

Эрцканцлер является формальным главой канцелярии Империи, которая ведет делопроизводство императора, его переписку с подданными и иностранными державами, составляет и рассылает указы и постановления императора. Фактически, однако, контроль архиепископа Дюренского над канцелярией слаб: имперская канцелярия находится при дворе императора и перемещается вместе с ним, а её служащие назначаются самим императором. Управление текущей работой канцелярии осуществляет эрб-канцлер, хотя и назначаемый архиепископом Дюренским, но на практике являющийся креатурой императора.

Рейхстаг - высший сословно-представительный орган Империи.

Состоит из трех палат:

Палата князей-выборщиков из семи человек.

Палата имперских князей (правители имперских княжеств, архиепископы и епископы, которые имели по одному голосу в совете, и правители имперских графств, аббаты и приоры имперских монастырей, которые вместе имели два коллективных голоса). Общая численность имперских светских и духовных князей, представленных в совете, колебалась в разное время в пределах 75—100 человек, общая численность имперских графов и прелатов — 140—230 человек.

Палата имперских городов (представители свободных имперских городов под председательством бургомистра города, принимающего рейхстаг).

В компетенцию рейхстага входят важнейшие вопросы внутренней и внешней политики Империи, в частности: издание общеимперских законов, объявление войны и заключение мира, образование и упразднение имперских органов управления и суда, созыв и роспуск имперской армии, утверждение налогов и субсидий императору, экономическая политика, вопросы земского мира, объявление имперской опалы. Лицо, в отношении которого была объявлена имперская опала, лишалось права использования судебных средств защиты, а его имущество и земельные владения конфисковывались в пользу казны. Причинение вреда или убийство такого человека не влекло юридических последствий, а оказание ему помощи, в том числе в предоставление убежища, питания или одежды, приравнивалось к государственному преступлению и могло также караться объявлением вне закона. Земский мир — законодательный запрет использования военной силы для разрешения конфликтов в Империи. Постановления императоров о земском мире служили способом обеспечения общественного порядка и недопущения частных войн на территории Империи. Виновные в нарушении земского мира подвергались имперской опале.

Имперская иерархия

Во главе Империи стоит Император. Ниже него – князья-выборщики и имперские светские и духовные князья. Духовные князя – епископы, имеющие в подчинении земельные владения.

У князей есть свои вассалы и подчиненные им горожане и крестьяне – они не входят в Имперскую иерархию.

Кроме них есть имперские рыцари и имперские города – подчиняющиеся только Императору и платящие налоги в имперскую казну.

Имперская армия

Созывается по решению рейхстага в необходимых случаях. Князья Империи обязаны привести определенное количество воинов, а города – выплатить определенный налог.

Разумеется, у Императора есть свои собственные военные силы, которые он может использовать и без созыва имперской армии, впрочем, как и любой из князей.

Главой Империи является Император, выбираемый коллегией из семи Имперских князей – владеющих следующими герцогствами:

Глоссмюнд, Бёрганд, Омбарта, Таварен, Турхейм, Рош и Эльмсвиг

Этими герцогствами владеют представители семи семей соответственно:

Штральхейм, Эрабль, Фордоти, Варнер, Тотенберг, Верже и Олльнборг

За ними закреплены почетные титулы и соответствующие геральдические знаки, в добавление к своим собственным гербам.

Штральхейм - гл. кравчий (сенешаль) (стар. имп. Archidapifer, нов. имп. Erztruchseβ) с геральдическим знаком должности - золотой державой.

Эрабль – гл. камергер (стар. имп. Archicamerarius, нов. имп. Erzkämmerer) с геральдическим знаком должности - золотым скипетром.

Фордоти - гл. казначей (стар. имп. Archithesaurarius, нов. имп., Erzschatzmeister) c геральдическим знаком должности - золотой имперской короной.

Варнер - гл. виночерпий (стар. имп. Archipincerna, нов. имп. Erzmundschenk) с геральдическим знаком должности - двойным кубком.

Тотенбург – гл. конюший (маршал) (стар. имп. Archimarescallus, нов. имп. Erzmarschall) с геральдическим знаком должности - двумя скрещенными красными мечами.

Верже - гл. егерь (стар. имп. Archivenator, нов. имп. Erzjägermeister) - с геральдическим знаком должности – золотым луком и стрелой.

Олльнборг - гл. знаменосец (стар. имп. Archivexillarius, нов. имп. Erzbannerträger), c геральдическим знаком должности - имперским боевым знаменем с черным орлом.

Все эти должности чисто формальные и имеют значение только для придворного церемониала.

В помощь императору существует имперская канцелярия, которую возглавляет главный канцлер (стар. имп. Archicancellarius, нов. имп. Erzkanzler). Им по традиции является архиепископ Дюренский.

Эрцканцлер является формальным главой канцелярии Империи, которая ведет делопроизводство императора, его переписку с подданными и иностранными державами, составляет и рассылает указы и постановления императора. Фактически, однако, контроль архиепископа Дюренского над канцелярией слаб: имперская канцелярия находится при дворе императора и перемещается вместе с ним, а её служащие назначаются самим императором. Управление текущей работой канцелярии осуществляет эрб-канцлер, хотя и назначаемый архиепископом Дюренским, но на практике являющийся креатурой императора.

Рейхстаг - высший сословно-представительный орган Империи.

Состоит из трех палат:

Палата князей-выборщиков из семи человек.

Палата имперских князей (правители имперских княжеств, архиепископы и епископы, которые имели по одному голосу в совете, и правители имперских графств, аббаты и приоры имперских монастырей, которые вместе имели два коллективных голоса). Общая численность имперских светских и духовных князей, представленных в совете, колебалась в разное время в пределах 75—100 человек, общая численность имперских графов и прелатов — 140—230 человек.

Палата имперских городов (представители свободных имперских городов под председательством бургомистра города, принимающего рейхстаг).

В компетенцию рейхстага входят важнейшие вопросы внутренней и внешней политики Империи, в частности: издание общеимперских законов, объявление войны и заключение мира, образование и упразднение имперских органов управления и суда, созыв и роспуск имперской армии, утверждение налогов и субсидий императору, экономическая политика, вопросы земского мира, объявление имперской опалы. Лицо, в отношении которого была объявлена имперская опала, лишалось права использования судебных средств защиты, а его имущество и земельные владения конфисковывались в пользу казны. Причинение вреда или убийство такого человека не влекло юридических последствий, а оказание ему помощи, в том числе в предоставление убежища, питания или одежды, приравнивалось к государственному преступлению и могло также караться объявлением вне закона. Земский мир — законодательный запрет использования военной силы для разрешения конфликтов в Империи. Постановления императоров о земском мире служили способом обеспечения общественного порядка и недопущения частных войн на территории Империи. Виновные в нарушении земского мира подвергались имперской опале.

Имперская иерархия

Во главе Империи стоит Император. Ниже него – князья-выборщики и имперские светские и духовные князья. Духовные князя – епископы, имеющие в подчинении земельные владения.

У князей есть свои вассалы и подчиненные им горожане и крестьяне – они не входят в Имперскую иерархию.

Кроме них есть имперские рыцари и имперские города – подчиняющиеся только Императору и платящие налоги в имперскую казну.

Имперская армия

Созывается по решению рейхстага в необходимых случаях. Князья Империи обязаны привести определенное количество воинов, а города – выплатить определенный налог.

Разумеется, у Императора есть свои собственные военные силы, которые он может использовать и без созыва имперской армии, впрочем, как и любой из князей.

Если есть какие-то вопросы, то можно смело задавать!

Когда мир был на пять веков моложе, все жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Страдание и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо; человеческие переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которыми и поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок следовали разработанному и выразительному ритуалу, возвышаясь до прочного и неизменного стиля жизни. Важные события: рождение, брак, смерть — благодаря церковным таинствам достигали блеска мистерии. Вещи не столь значительные, такие, как путешествие, работа, деловое или дружеское посещение, также сопровождались неоднократными благословениями, церемониями, присловьями и обставлялись теми или иными обрядами.

Бедствиям и обездоленности неоткуда было ждать облегчения, в ту пору они были куда мучительнее и страшнее. Болезнь и здоровье рознились намного сильнее, пугающий мрак и суровая стужа зимою представляли собою настоящее зло. Знатностью и богатством упивались с большею алчностью и более истово, ибо они гораздо острее противостояли вопиющей нищете и отверженности. Подбитый мехом плащ, жаркий огонь очага, вино и шутка, мягкое и удобное ложе доставляли то громадное наслаждение, которое впоследствии, быть может благодаря английским романам, неизменно становится самым ярким воплощением житейских радостей. Все стороны жизни выставлялись напоказ кичливо и грубо. Прокаженные вертели свои трещотки и собирались в процессии, нищие вопили на папертях, обнажая свое убожество и уродства. Состояния и сословия, знания и профессии различались одеждой. Знатные господа передвигались не иначе, как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Отправление правосудия, появление купцов с товаром, свадьбы и похороны громогласно возвещались криками, процессиями, плачем и музыкой. Влюбленные носили цветы своей дамы, члены братства — свою эмблему, сторонники влиятельной персоны — соответствующие значки и отличия.

Во внешнем облике городов и деревень также преобладали пестрота и контрасты. Средневековый город не переходил, подобно нашим городам, в неряшливые окраины с бесхитростными домишками и унылыми фабриками, но выступал как единое целое, опоясанный стенами и ощетинившийся грозными башнями. Сколь высокими и массивными ни были бы каменные дома купцов или знати, здания храмов своими громадами величественно царили над городом.

Разница между летом и зимой ощущалась резче, чем в нашей жизни, так же как между светом и тьмой, тишиною и шумом. Современному городу едва ли ведомы непроглядная темень, впечатляющее воздействие одинокого огонька или одинокого далекого крика.

Из-за постоянных контрастов, пестроты форм всего, что затрагивало ум и чувства, каждодневная жизнь возбуждала и разжигала страсти, проявлявшиеся то в неожиданных взрывах грубой необузданности и зверской жестокости, то в порывах душевной отзывчивости, в переменчивой атмосфере которых протекала жизнь средневекового города.

Й. Хейзинга

Бедствиям и обездоленности неоткуда было ждать облегчения, в ту пору они были куда мучительнее и страшнее. Болезнь и здоровье рознились намного сильнее, пугающий мрак и суровая стужа зимою представляли собою настоящее зло. Знатностью и богатством упивались с большею алчностью и более истово, ибо они гораздо острее противостояли вопиющей нищете и отверженности. Подбитый мехом плащ, жаркий огонь очага, вино и шутка, мягкое и удобное ложе доставляли то громадное наслаждение, которое впоследствии, быть может благодаря английским романам, неизменно становится самым ярким воплощением житейских радостей. Все стороны жизни выставлялись напоказ кичливо и грубо. Прокаженные вертели свои трещотки и собирались в процессии, нищие вопили на папертях, обнажая свое убожество и уродства. Состояния и сословия, знания и профессии различались одеждой. Знатные господа передвигались не иначе, как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Отправление правосудия, появление купцов с товаром, свадьбы и похороны громогласно возвещались криками, процессиями, плачем и музыкой. Влюбленные носили цветы своей дамы, члены братства — свою эмблему, сторонники влиятельной персоны — соответствующие значки и отличия.

Во внешнем облике городов и деревень также преобладали пестрота и контрасты. Средневековый город не переходил, подобно нашим городам, в неряшливые окраины с бесхитростными домишками и унылыми фабриками, но выступал как единое целое, опоясанный стенами и ощетинившийся грозными башнями. Сколь высокими и массивными ни были бы каменные дома купцов или знати, здания храмов своими громадами величественно царили над городом.

Разница между летом и зимой ощущалась резче, чем в нашей жизни, так же как между светом и тьмой, тишиною и шумом. Современному городу едва ли ведомы непроглядная темень, впечатляющее воздействие одинокого огонька или одинокого далекого крика.

Из-за постоянных контрастов, пестроты форм всего, что затрагивало ум и чувства, каждодневная жизнь возбуждала и разжигала страсти, проявлявшиеся то в неожиданных взрывах грубой необузданности и зверской жестокости, то в порывах душевной отзывчивости, в переменчивой атмосфере которых протекала жизнь средневекового города.

Й. Хейзинга

Два вопроса.

1)

Князья владеют герцогствами - в данном контексте слово "князь" подразумевает собой не титул, а символ владетеля, своего рода имперский ранг, правильно? По сути своей он герцог. Или все же нет?Просто я обратил внимание, что в одном случае упоминается Имперское княжество, в другом-герцогство. Хотя речь идет об одном и том же.

2) Есть ли свободные города-коммуны в Марне? И если есть, какие у них взаимоотношения с князьями, на чьей территории они находятся? (Речь не об имперских городах, а именно о вольных городах, вроде Ганзейского союза или Венеции)

1)

Цитата

из семи Имперских князей – владеющих следующими герцогствами:

Глоссмюнд, Бёрганд, Омбарта, Таварен, Турхейм, Рош и Эльмсвиг

Глоссмюнд, Бёрганд, Омбарта, Таварен, Турхейм, Рош и Эльмсвиг

Князья владеют герцогствами - в данном контексте слово "князь" подразумевает собой не титул, а символ владетеля, своего рода имперский ранг, правильно? По сути своей он герцог. Или все же нет?Просто я обратил внимание, что в одном случае упоминается Имперское княжество, в другом-герцогство. Хотя речь идет об одном и том же.

2) Есть ли свободные города-коммуны в Марне? И если есть, какие у них взаимоотношения с князьями, на чьей территории они находятся? (Речь не об имперских городах, а именно о вольных городах, вроде Ганзейского союза или Венеции)

Князь в данном контексте, означает вообще "правитель".  Все верно.

Все верно.

Fürst

1) князь

2) государь, властелин, правитель

Свободные города тоже существуют, а отношения складываются по разному - если говорить о юге, то там свободные города давно с феодалами разобрались, а на севере - случается всякое, иногда дело доходит и до войны.

Кстати, о карте - там возможно не совсем точно отражена ситуация - вот эти территории - это не значит, что они целиком принадлежат какому-то роду, а скорее отражают некое традиционно-культурное пространство, деление по определенному признаку. Родовые владения самих князей-выборщиков гораздо скромнее, хотя тоже по своему велики.

Fürst

1) князь

2) государь, властелин, правитель

Свободные города тоже существуют, а отношения складываются по разному - если говорить о юге, то там свободные города давно с феодалами разобрались, а на севере - случается всякое, иногда дело доходит и до войны.

Кстати, о карте - там возможно не совсем точно отражена ситуация - вот эти территории - это не значит, что они целиком принадлежат какому-то роду, а скорее отражают некое традиционно-культурное пространство, деление по определенному признаку. Родовые владения самих князей-выборщиков гораздо скромнее, хотя тоже по своему велики.

Что ж...ситуация более-менее ясна...надо будет в будущем ещё уточнить кое-что...за Верже я бы сыграл  Только надо пока н аГвибрук силы бросить...Марн же можно неспеша развивать?

Только надо пока н аГвибрук силы бросить...Марн же можно неспеша развивать?

Как-то у меня идея императорства со средневековьем как-то не вяжется. В сердце прочно засел романтический образ "постримских" европейских государств: Фландерс, Франция, Свабия, Бриттания, Нормандия, Бургундия... Весь этот серый, угрюмый, постылый и тусклый мир с отчётливым налётом декаданса...